Einblicke

Cham, Äbnetwald

Grube mit geheimnisvollem Inhalt

In einer 5 x 3.5 m grossen und 1.4 m tiefen Grube kamen unter anderem ein Rillenstein, ein kleiner Topf, ein Mondhorn und eine menschengestaltige Steinstele zum Vorschein. Die spezielle Zusammensetzung der Funde lässt sich nicht mit normalem Siedlungsabfall erklären. Der Aufbau, die Grösse und die Einfüllschichten der Grube lassen eher an einen kultischen Zweck im Zusammenhang mit einer Quelle oder einer Wasserfassung denken. Solche relativ klaren Hinweise auf rituelle Handlungen sind sehr selten und deshalb umso wertvoller.

Weitere Informationen finden Sie im Tugium-Artikel: Cham, Oberwil, Äbnetwald 1, Etappe 2c, Tugium 35, 2019, S.33-35

Gräberfeld im Umbruch

Gefaltetes, verziertes Goldblechband mit Brandspuren aus einem spätbronzezeitlichen Steinkistengrab. Die Art der Verzierung ist typisch für die raren Goldfunde der Spätbronzezeit. Eine ähnliche Verzierung findet sich auf einem als Diadem interpretierten Goldblech aus einem Frauengrab, das in Binningen (BL) geborgen wurde.

Live-Grabung im Museum

Bei den Ausgrabungen im Zuge des Kiesabbaus im Äbnetwald bei Oberwil (Gemeinde Cham) bargen Fachleute ein Urnengrab mitsamt umliegender Erde als Block. Im Museum konnte der Grabungstechniker die Grabinhalte aus der Zeit um 1250 v. Chr. sorgfältig freilegen und sie fachgerechter dokumentieren, als dies auf der Baustelle möglich gewesen wäre.

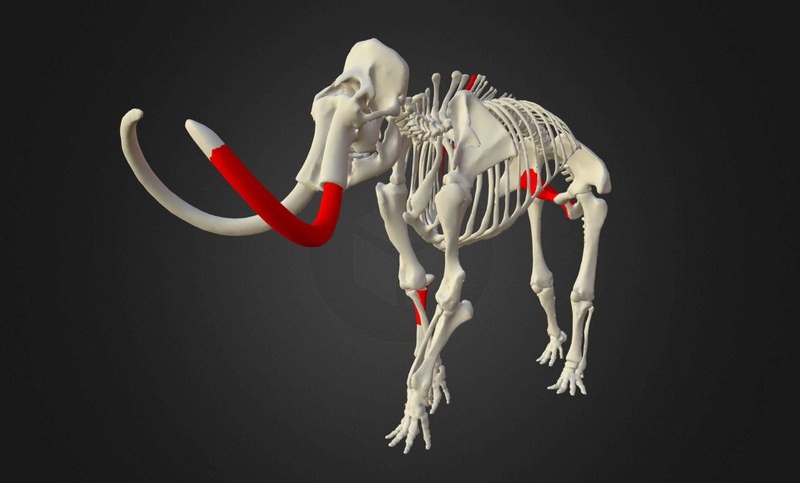

Späteiszeitliche Knochen und ein Stosszahn – Mammutfunde aus Risch-Rotkreuz

Eine Baugrube als Fenster in die Eiszeit

Im Juli 2015 wurden bei Aushubarbeiten für den Neubau eines Bürogebäudes in Rotkreuz der linke Stosszahn und Teile des Beckenknochens eines Mammuts ausgebaggert – der erste Mammutfund im Kanton Zug seit genau 50 Jahren!

Bei der archäologischen Begleitung der Bauarbeiten konnten vier weitere grössere Knochenfragmente und eine Reihe von Knochensplittern geborgen werden. Die Skelettreste gehören zu einem ausgewachsenen Mammutbullen, der gegen Ende der letzten Eiszeit im Vorfeld des Reussgletschers verendet ist. Nach dem Tod des Tieres wurden die Knochen vom Schmelzwasser leicht auseinandergetrieben, in den Schmelzwasserschottern eingelagert und schliesslich von den Sedimenten des in der Späteiszeit bis nach Rotkreuz reichenden Zugersees überdeckt. Durch die dauerhafte Lagerung im Grundwasser sind die Knochen und der noch über 2 Meter lange, vorne allerdings modern abgebrochene Stosszahn aussergewöhnlich gut erhalten. Gemäss Radiokarbondatierungen der Knochen lebte das Mammut in der Zeit um 15'000 v. Chr. – damit gehört das Rotkreuzer Mammut zu den jüngsten Mammutfunden der Schweiz! Die in den Jahren 1907/1928 bzw. 1965 entdeckten Mammutskelettreste aus Baar-Blickensdorf und Cham-Oberwil datieren dagegen zwischen ca. 30'000 bis 20'000 v. Chr. Die naturwissenschaftlichen Analysen an den Knochenfunden sowie an Bodenproben vom Fundort haben ergeben, dass das Rotkreuzer Mammut sehr kurz nach dem Rückgang der Gletscher hier lebte, aber offenbar schon die typische Nahrung der sogenannten «Mammutsteppe» vorfand. Sein nächster bekannter «Verwandter» ist ein Mammutfund aus dem Kanton Schaffhausen.

Die obige Darstellung kann als 3D-Modell unter folgendem Link betrachtet werden (benötigt wird ein moderner Browser), mehr Informationen zum Mammutfund gibt es in den Tugium-Artikeln «Das letzte Zuger Mammut?» und «Durchleuchtet und analysiert».

Morgarten / Sattel: Prospektion im vermuteten Schlachtgelände von 1315

Im Vorfeld des 700-Jahr-Jubiläums der Schlacht am Morgarten führte das Amt zusammen mit den zuständigen Schwyzer Behörden im Jahr 2015 einen zeitlich und finanziell beschränkten Prospektionseinsatz mittels Metallsuchgeräten durch. Die Prospektion im Gebiet Morgarten / Sattel förderte Fundstücke aus Eisen, Bunt- und Edelmetall mit einem Gesamtgewicht von rund 80 Kilogramm zu Tage. Die geborgenen Objekte decken eine Zeitspanne von über 2000 Jahren ab.

Einige der Prospektionsfunde sind ins Spätmittelalter, das heisst in die Zeit ab der Mitte des 13. Jahrhunderts bis ca. 1500, zu datieren. Mit diesen liegen erstmalig nach wissenschaftlichen Methoden dokumentierte Funde aus dem vermuteten Schlachtgebiet vor, die zumindest teilweise aus der Zeit um 1315 stammen könnten. Bei keinem einzigen Fundstück lässt sich jedoch ein eindeutiger Bezug zur «Schlacht am Morgarten» herstellen.

Der Öffentlichkeit wurden die archäologischen Entdeckungen am Vortag des dreitätigen Volksfestes, am 18. Juni 2015, bekannt gegeben. Das mediale Echo war ausserordentlich: Das Medienmonitoring ergab über 300 Print- und Online-Berichterstattungen aus aller Welt sowie rund 20 Fernseh- und Radiobeiträge.

Auch wenn mit der jüngsten Prospektion das Schlachtfeld von 1315 nicht lokalisiert werden konnte, stellen die Untersuchungen für die Kantone Schwyz und Zug einen relevanten Informationszuwachs für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Gebiets dar. Zudem ist sie Ausdruck einer professionellen und erfolgreichen Zusammenarbeit zweier Amtsstellen über die Kantonsgrenzen hinweg.

Wundertätige Schabmadonnen

Diverse Fundorte Kanton Zug

Madonnen-Statuetten des 18. Jahrhunderts aus Einsiedeln, gefunden im Kanton Zug. Die Kopien des Einsiedler Gnadenbildes sind aus Keramik und sollen Material aus der Gnadenkapelle enthalten. Im Glauben an eine wundertätige Wirkung wurden die Figürchen manchmal abgeschabt und der Keramikstaub dem Essen beigemischt

Götter, Räder und ...

Baar, Baarburg

Römische Bronzestatuette des Gottes Merkur mit den typischen Attributen (Hut mit Flügeln, Mantel, geflügelte Schuhe). Ursprünglich trug er in der rechten Hand wohl einen Geldbeutel und in der linken den Hermesstab. Merkur wurde als Gott der Reisenden und des Geschäftsglücks verehrt, sowie als Bote zwischen Göttern und Menschen, Lebenden und Toten. Ursprünglich dürfte die Statuette in einem Heiligtum aufgestellt gewesen sein. Ob sie in dieser Funktion oder erst als Altmetall auf die Baarburg gelangte, ist nicht bekannt. Weitere Informationen finden Sie im Tugium-Artikel "Eine römische Merkurstatuette von der Baarburg".

Baar, Baarburg

Spätlatènezeitliches Bronzerädchen mit sechs Speichen. Von der Baarburg gibt es mehrere Rädchenfunde aus Metall. Sie werden in der Regel als Anhänger, Geldersatz oder Bestandteile von Wagenmodellen interpretiert.

Zürcher Pfennige in Baar

Baar, Büel

Vor knapp 200 Jahren fand man beim Graben eines Kellers zwei Pfennige der Fraumünsterabtei in Zürich. Sie stammen aus dem 12. Jahrhundert und sind somit älter als die Stadt Zug oder das Kloster Frauenthal in Hagendorn. Die Münzen waren in Privatbesitz und wurden 2012 dem Kanton Zug übergeben.

6000 Jahre alte Prunkaxt

Cham, Eslen

Unterwassergrabungen im Zugersee führten im Januar 1999 zur Entdeckung eines weltweit einzigartigen Fundes. Etwa 70 Meter vom Ufer entfernt lag eine über 6000 Jahre alte Doppelaxt mit einem 120 Zentimeter langen, verzierten Schaft. Gebrauchsspuren und Beschädigungen am Original sowie Experimente mit Kopien zeigen, dass die Axt wohl dereinst vielfältig verwendet wurde und so gefertigt war, dass sie sich insbesondere für Arbeiten in Gewässern oder in Gewässernähe eignete. Denkbar ist, dass sie als Bootshaken, Netzhaken, zum Wegräumen von Treibholz, zum Einschlagen von Fischerei-Staken, zum Freistossen oder -graben von Booten zum Einsatz kam oder zum Erlegen, Häuten und Schlachten von Wild und grossen Fischen oder gar als Waffe diente. Höchstwahrscheinlich hatte die Axt darüber hinaus auch eine mythisch-religiöse oder soziale Bedeutung(en). Diese dürften auf allen Ebenen von der Herstellung über den Gebrauch bis zur allfälligen Deponierung eines solchen Gerätes eine Rolle gespielt haben.

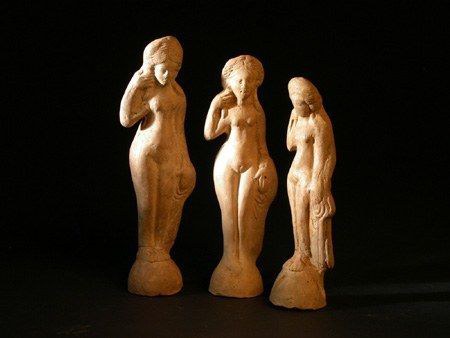

Römische Venusfiguren

Cham, Hagendorn

Im Jahre 2004 wurden am Ufer eines in römischer Zeit genutzten Wasserkanals gegen 30 Statuetten aus Ton ausgegraben. Die Figürchen zeigen Muttergöttinnen und die Göttin Venus, die wohl in einem Heiligtum verehrt wurden.

Höhe linke Figur: 20 Zentimeter.

Cham, Alpenblick

Rettungsgrabung im Winter

Die zweite und abschliessende Etappe der Rettungsgrabung Cham-Alpenblick startete bei kaltem Winterwetter im Februar 2010. Trotz widrigster Bedingungen gelang es den Ausgräberinnen und Ausgräbern, auf insgesamt 2650 Quadratmetern Grabungsfläche die prähistorischen Pfahlbaudörfer freizulegen.

Reiche Funde aus Jungsteinzeit und Bronzezeit

Kurz vor Grabungsende kam als sehr besonderes, weil seltenes Fundstück ein Golddraht aus der Bronzezeit zum Vorschein.

Pestopfer oder Familiengräber?

Zug, ehem. Friedhof bei St. Oswald

Auf dem Friedhof bei der Kirche St. Oswald wurde 1480‒1867 bestattet. Bei Leitungsgrabungen stiessen Archäologen 2012 auf mehrere Gräber. Darunter fanden sich Doppelbestattungen mit je einer Frau und einem Kind in den Armen. Denkbar ist, dass es sich um die Opfer einer Seuche oder Patienten des nahen Spitals handelt.

Es gab auch schon in der Steinzeit Metallwerkzeug

Zug, Riedmatt

Jungsteinzeitliches Kupferbeil aus dem Pfahlbau Riedmatt (32. Jh. v. Chr.) im Zustand der Auffindung. Es besteht aus sehr reinem Kupfer, das einen leicht erhöhten Arsengehalt aufweist. Sowohl bezüglich der Form, wie auch der chemischen Analysen der Spurenelemente bestehen grosse Ähnlichkeiten mit der Beilklinge des Eismumien-Fundes («Ötzi») vom Tisenjoch (Südtirol) und den Beilklingen aus dem Gräberfeld von Remedello-Sotto (Prov. Brescia). Die Verhältniszahlen der Blei-Isotope der Beilklinge von Riedmatt und vom Tisenjoch sind beinahe deckungsgleich. Dies belegt, dass die beiden Beilklingen aus den «Colline Metallifere» in der südlichen Toskana stammen und bezüglich Datierung, Rohstoffquelle und Handwerkstradition eng zusammengehören.

Weitere Informationen finden Sie im Tugium-Artikel «Die jungsteinzeitliche Kupferbeilklinge von Zug-Riedmatt».

Ein prunkvoller Degen aus dem Zugersee

Im September 2010 suchte die Tauchequipe der Stadt Zürich im Auftrag des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie am Ostufer des Zugersees nach Resten von Seeufersiedlungen. In Ufernähe zwischen Oberwil und der Räbmatt stiessen die Taucher zufällig auf eine Griffwaffe aus dem Spätmittelalter. Trotz Korrosionsspuren war der 61 Zentimeter lange Degen inklusive Holzgriff aus Buchsbaumholz ausserordentlich gut erhalten. Direkt im Anschluss an die Bergung wurde der Fund im Sammlungszentrum des Schweizerischen Nationalmuseums konserviert. Es ist unklar, ob das wertvolle Stück mit Absicht versenkt wurde oder zufällig verloren ging.