Einblicke

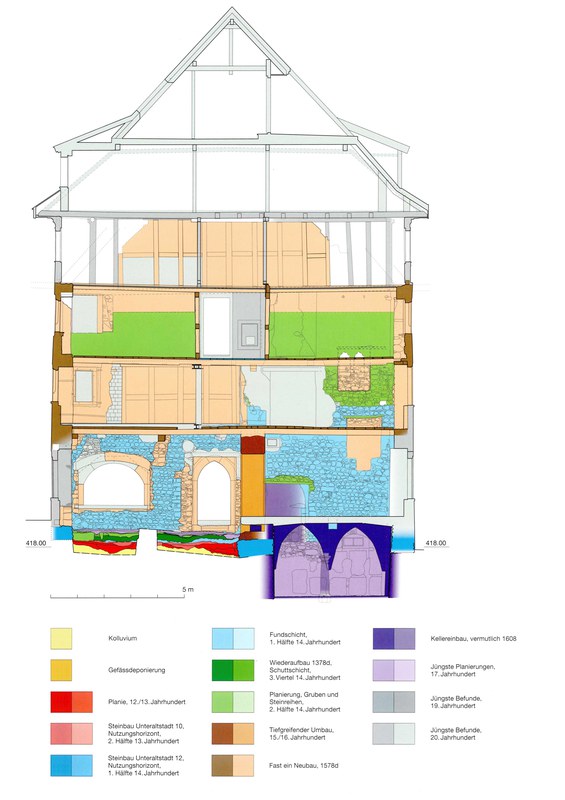

Der Baualtersplan – Zug, Unteraltstadt 12

Am Beispiel des Hauses Unteraltstadt 12 in Zug, wird hier ein wesentlicher Bestandteil jeder bauhistorischen Untersuchung vorgestellt: Der Baualtersplan. Bei einer Bauuntersuchung wird zunächst der vorgefundene Baubestand gezeichnet (Grundrisse, Schnitte, Ansichten). In einem weiteren Schritt werden die als zeitlich zusammengehörig identifizierten Bauteile auf den Plänen mit einer bestimmten Farbe gekennzeichnet und zu Bauphasen gebündelt. Die Datierung der einzelnen Bauphasen erfolgt durch naturwissenschaftliche, archäologische oder historische Belege bzw. durch stilistische, bautechnische oder typologische Argumentation und wird in einer Legende abgebildet. Der Baualtersplan kartiert somit alle Bauphasen in einem einzigen Plan und ermöglicht eine schnelle Orientierung zum überlieferten Baubestand. Auf der Basis von Baualtersplänen können Rekonstruktionsüberlegungen zu Vorgängerbauten angestellt werden, sie dienen aber auch als wichtige Grundlage für denkmalpflegerische Entscheide bei der Planung von baulichen Eingriffen am Denkmal.

Spezielle Spuren der Bewohner – Menzingen, Wulfligen 2

Nebst unabsichtlich entstandenen Kratzspuren finden sich auf den hölzernen Wänden und Decken spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Häuser zuweilen auch bewusst angebrachte Ritz- und Kerbzeichnungen (Graffitis) sowie flammenförmige Brandspuren. Zumindest einige dieser Hinterlassenschaften der einstigen Bewohnerinnen und Bewohner sind als Zeugnisse religiös-magischer Praktiken anzusehen und geben einen interessanten Einblick in die Glaubenswelt unserer Vorfahren. Besonders in der Zeit des späten 16. und 17. Jahrhunderts war Aberglauben und Hexenwahn im Kanton Zug nämlich weit verbreitet.

Häufig sind die Graffitis und flammenförmigen Brandspuren in der Nähe von Tür- und Fensteröffnungen zu entdecken. Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine zeitliche Eingrenzung ihrer Entstehung möglich: Im Haus Wulfligen 2 (siehe Bilder) beispielsweise fand sich eine flammenförmige Brandspur auf einer Blockwand verborgen hinter einem Täfer. Sie muss im Zeitraum zwischen der Errichtung des Blockbaus im Jahr 1459 und der Anbringung des Wandtäfers um 1589 eingebrannt worden sein. Dass solche Brandspuren aus Unachtsamkeit entstanden, ist auszuschliessen. Einerseits weil die Platzierung einer offenen Flamme in unmittelbarer Nähe zur Holzwand brandgefährlich gewesen wäre, andererseits weil flammenförmige Brandspuren vielfach auch an Stellen zu finden sind, wo eine Beleuchtung keinen Sinn ergibt. Bislang ist die Bedeutung der flammenförmigen Brandspuren allerdings ungeklärt. Sollte vielleicht etwas «ins Gedächtnis eingebrannt» werden oder wollte man ein unauslöschliches Zeichen setzten? Das Pentagramm (fünfzackiger Stern) dagegen wurde seit dem Mittelalter bekanntermassen als Bann- und Schutzzeichen gegen das Böse eingesetzt und sollte wohl Geister und Hexen am Eindringen hindern.

Töpfereifunde des 16. Jahrhunderts – Zug, Oberaltstadt 3/4

In den Jahren 1993/1994 wurde in der Zuger Altstadt ein Töpferofen ausgegraben, der mit Töpferabfall gefüllt worden war. Töpfereifunde des 16. Jahrhunderts sind sehr selten und für die Handwerksgeschichte und Keramikforschung der Schweiz von grosser Bedeutung. Die Auswertung der Funde hat ergeben, dass in der Zuger Altstadt eine vielfältige Palette von Objekten wie Geschirr, Ofenkacheln, Tonstatuetten, Miniaturgefässen und Kinderspielzeug hergestellt wurden.

Die Produktion von Fayenceglasur und Gefässen in Eulenform wurde nördlich der Alpen nur selten nachgewiesen, was die Wichtigkeit der Fundstelle in der Zuger Altstadt unterstreicht. Die Ergebnisse der Auswertung liegen seit 2016 in gedruckter Form vor (Archäologie der Stadt Zug, Band 2).

Eine bemalte Stube aus dem Mittelalter – Baar, Leihgasse 39/41

Bevor das Haus Leihgasse 39/41 in Baar abgebrochen wurde, führte das Amt für Denkmalpflege und Archäologie eine baugeschichtliche Untersuchung durch. Dabei stiess man auf einen von der Bausubstanz aus dem 17. Jahrhundert ummantelten, mittelalterlichen Gebäudekern. Eine Jahrringdatierung der darin verbauten Hölzer ergab ein Fälldatum im Winterhalbjahr 1419/1420.

Mit der Errichtung des Gründungsbaus dürfte im Frühjahr 1420 begonnen worden sein. Damit handelte es sich um das älteste bekannte Wohnhaus in der Gemeinde Baar und um den ältesten Ständerbau im Kanton Zug ausserhalb des Stadtgebiets. Ausserordentliche Malereien an den Stubenwänden geben einen einmaligen Einblick in die ländliche Lebenswelt zur Reformationszeit. Die auf dem Foto abgebildete Bohlenwand zeigt eine Bildkomposition mit einem Zuger Fahnenträger sowie die Heiligen St. Martin und St. Eligius. Nach der Dokumentation vor Ort wurden die noch vorhandenen Bauelemente des Gründungsbaus sorgfältig abgebaut und ins Depot des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie gebracht. Die Wandmalereien wurden behutsam konserviert und restauriert (Tugium 31/2015).

Hochmittelalterliche Burgmauer – Cham, Schloss St. Andreas

Im Zuge der Restaurierung von Schloss St. Andreas wurde die Anlage bauhistorisch untersucht. Dabei zeigte sich, dass sich in der Fassadenmauer bis heute wesentliche Teile der ursprünglichen Burgmauer verbergen. Sie ist zwei Meter dick, mindestens zwölf Meter hoch, stammt aus der Zeit um 1200 und verfügt über Schartenfenster.

Mariendarstellung – Unterägeri, Unterblacki

Das Bauernhaus im Hürital wurde 1510 als Blockbau errichtet und verfügt bis heute über reichlich alte Bausubstanz. Bei der Restaurierung und archäologischen Untersuchung fanden sich zahlreiche Spuren der ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner, so an der Stubenwand ein wertvoller Druck mit der religiösen Darstellung der «Sieben Schmerzen Mariens» aus dem 16. Jahrhundert.

Der Seilerschopf auf dem Ballenberg – Unterägeri, Lidostrasse 21

Bis im April 2010 war der ehemalige Seilerschopf an der Lidostrasse 21 in Unterägeri eine Station des «Industriepfad Lorze». Realisiert wurde der 52 Meter lange und drei Meter breite Holzbau im Jahr 1896. Eine geplante Neuüberbauung brachte den Verlust aller alten Gebäude auf der Liegenschaft der ehemaligen Seilerei mit sich. Das Freilichtmuseum Ballenberg bei Brienz zeigte aber glücklicherweise Interesse am historischen Schopf. Vor dem Abbau liess das Amt für Denkmalpflege und Archäologie die ehemalige Seilerei sorgfältig dokumentieren, so dass diese auf dem Ballenberg anhand der Pläne und Nummerierung der Bauteile Stück für Stück wieder originalgetreu auf- und eingerichtet werden konnte. Der Seilereischopf ist nach dem Wirtshaus Degen aus Hünenberg das zweite Gebäude aus dem Kanton Zug im Freilichtmuseum.

Spuren des Stadtbrands 1371 – Zug, Oberaltstadt 13

Im gesamten Gebiet der Altstadt von Zug gibt es – ausser einer Balkenlage im sogenannten Cheibenturm (Fischmarkt 5/7) von 1329/30 – keine einzige Holzkonstruktion, die dendrochronologisch älter als 1370/71 datiert ist. Dagegen liegen aus mittlerweile 21 Gebäuden Bauteile vor, die aus in den Jahren 1370/71 bis ca. 1390 gefällten Hölzern gefertigt sind. Die bedeutende Anzahl Neubauten und Instandstellungen in einer verhältnismässig kurzen Zeitspanne muss im Zusammenhang mit einem Zerstörungsereignis stehen. In Kombination mit den vielerorts festzustellenden Brandspuren ist eine verheerende Feuersbrunst nahliegend. Im 2006/07 archäologisch und bauhistorisch untersuchten Haus Ober Altstadt 13 von 1471 fanden sich im Boden die Reste eines vollständig abgebrannten Vorgängerbaus. In dessen Küchenbereich lagen zahlreiche schwarz verbrannte Birnen.

Eine 550 Jahre alte, bewegte Baugeschichte – Zug, St. Oswalds-Gasse 10

Das Haus St. Oswalds-Gasse 10 wurde 1447 vor den Mauern der Zuger Altstadt erbaut und beherbergte zumindest zeitweise eine Schuhmacherwerkstatt. 1640 kaufte die Stadt das Haus und richtete darin das Pfarrhaus ein. Bei der Bauuntersuchung zwischen 2005 und 2007 stiess man auf vielfältige Funde, unter anderem einen goldenen Karolin 1735 mit dem Abbild des Herzogs Karl Alexander von Württemberg.