Naturschutzfunktion

Der Wald hat für die Biodiversität eine grosse Bedeutung. Rund die Hälfte aller in der Schweiz vorkommenden Tier- und Pflanzenarten leben ganz oder teilweise im Wald.

Auf rund einem Viertel der Zuger Waldfläche haben der Erhalt und die Förderung der Biodiversität besonders hohe Priorität. Diese Flächen sind als Wald mit besonderer Naturschutzfunktion ausgeschieden.

Der grösste Teil dieser Flächen ist als Waldnaturschutzgebiete im Richtplan behördenverbindlich und durch Verträge eigentümerverbindlich gesichert. So gibt es im Kanton Zug 26 Waldnaturschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von gut 1'300 Hektaren Wald. Bei den Waldnaturschutzgebieten handelt es sich um grössere, zusammenhängende Lebensräume, für die Detailprojekte mit Zielen, Massnahmen und Wirkungskontrollen ausgearbeitet werden.

Ökologisch besonders wertvolle Waldgebiete ausserhalb der Waldnaturschutzgebiete sind im «Verzeichnis der Besonderen Lebensräume» aufgeführt. Es handelt sich um kleinere Flächen, welche als Trittsteinbiotope die Vernetzung zwischen den Waldnaturschutzgebieten ermöglichen. Im Kanton Zug sind rund 200 besondere Lebensräume mit einer Fläche von rund 250 Hektaren ausgeschieden. Für jeden besonderen Lebensraum werden ein Datenblatt und eine Umsetzungskarte erstellt.

Die Naturschutzziele sind vielfältig und können sich überlagern. Die wichtigsten Oberziele der Wälder mit besonderer Naturschutzfunktion sind folgende:

Prozessschutz, Reservate (ca. 15%): Auf diesen Flächen wird auf die Nutzung und Pflege verzichtet und es wird eine vom Menschen ungestörte Waldentwicklung zugelassen. Der Totholzanteil ist entsprechend hoch, was sich positiv auf viele Insekten, Flechten, und Pilze auswirkt.

Artenschutz (ca. 45%): Das Ziel dieser Gebiete ist der Schutz und die Förderung seltener Tier- und Pflanzenarten. (z.B. Auerhuhn, Gelbbauchunke, Frauenschuh, Eibe).

Standortförderung (ca. 30%): Es handelt sich um Flächen mit ökologisch besonders wertvollen Waldgesellschaften (Auenwälder, Flach- und Hochmoorwälder, Wäldern auf Wechselfeuchten- oder Schuttstandorten) oder um Wälder mit historischen Nutzungsformen (Kastanienselven, Mittelwälder).

Vernetzung (10%): Häufig handelt es sich um lineare Gebiete wie Waldränder und Gewässerbestockungen, aber auch um speziell gepflegte Korridore durch Wälder oder um kleine isolierte Waldbestockungen.

Um die Oberziele zu erreichen, werden unter anderem Waldränder und Waldlichtungen gepflegt, lichte Wälder ausgeformt, Feuchtbiotope geschaffen sowie Alt- Und Totholz gefördert.

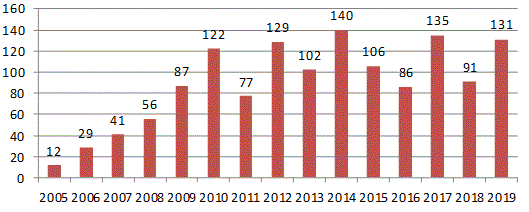

Die ersten Massnahmen in Wäldern mit besonderer Naturschutzfunktion wurden 2005 durchgeführt. In der Folge konnten Jahr für Jahr weitere Waldnaturschutzgebiete gesichert und dementsprechend gepflegt werden (vgl. Abbildung).