Einblicke

Sorgfältige Restaurierung zweier Altstadtbrunnen

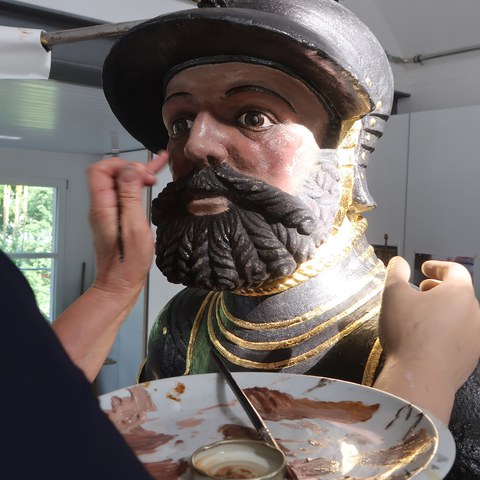

Obwohl die historischen Altstadtbrunnen ihre ursprüngliche Aufgabe, nämlich die Versorgung der Zuger Stadtbevölkerung mit Trink- und Brauchwasser, verloren haben, sind sie bis heute in hohem Masse identitätsstiftend und repräsentative Kunstwerke im öffentlichen Raum. Im Jahr 2018 gelangte die Stadt Zug an die Denkmalpflege mit der Bitte um Unterstützung für die dringend notwendigen Restaurierungen der historischen Brunnenanlagen. Begonnen wurde mit dem aus dem 16. Jahrhundert stammenden Kolinbrunnen, früher auch «Lindenbrunnen» genannt: Die Restauratoren ertüchtigten die Brunnenfigur statisch – der Sandstein war im Bereich der Knöchel gebrochen −, restaurierten die letzte Fassung aus Ölfarbe und Akrylharz und erneuerten die Vergoldungen. Bei der Restaurierung der Brunnensäule kam in einer Vertiefung des Kapitells eine Beigabe aus den Jahren 1891 und 1980/81 zum Vorschein, die gereinigt und zusammen mit zeitgenössischen Erinnerungsstücken (unter anderem ein Erinnerungsstück zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest von 2019) wieder eingesetzt wurde.

Im Jahr 2020 wurde auch der St.-Oswaldbrunnen von 1664 sanft restauriert. Die Farbfassung der Figur des heiligen Oswald wurde analog zum Kolinbrunnen restauriert bzw. erneuert, Schäden an der Plinthe (Unterlagsplatte der Statue) neu aufmodelliert und der Strahlenkranz entrostet sowie vergoldet. Beim Kapitell, der Brunnensäule und dem Brunnenbecken wurden vor allem die Eisenteile gegen Rost behandelt, Schadstellen am Sandstein ergänzt, Farbfassungen restauriert sowie Fugen ausgebessert.

Wichtigstes Ziel der Restaurierungsmassnahmen war und ist es, den besten Schutz für diese wichtigen Objekte zu erreichen. In enger Zusammenarbeit mit Vertretern der Bauherrschaft, den beteiligten Restauratoren (Martin Hüppi, Luzern, Silvia Linder, Luzern, und Vitus Wey, Sursee) und der Denkmalpflege ist es gelungen, ein geeignetes Restaurierungskonzept inklusiv Pflegeplan zu erarbeiten und umzusetzen, damit die schmucken Brunnenanlagen weiterhin die Altstadt zieren und zum Verweilen und Wasser trinken einladen.

Aktuelle Berichterstattung:

▪ Ein geschichtsträchtiges Denkmalobjekt schmückt den Verkehrsknotenpunkt der Stadt Zug, in: Tugium 2020, 32-33.

▪ Die Stadt Zug und ihre Brunnen, in: zentralplus.ch (18.09.2020).

▪ Die rätselhafte Zuger Brunnenfigur ist zurück an ihrem Platz, in: zentralplus.ch (14.08.2019).

▪ Der Zuger Stadtpatron ist zurück an seinem angestammten Platz, in: luzernerzeitung.ch (14.08.2019).

Fotografien: Abb. 1−2: © Vitus Wey, Sursee; Abb. 3: © Amt für Denkmalpflege und Archäologie Kanton Zug; Abb. 4: © Regine Giesecke, Zug

Weiterbauen

Die Schulanlage Röhrliberg wurde in mehreren Etappen zwischen 1974 und 1978/79 nach Plänen des Architekten Josef Stöckli errichtet – ein im Kanton Zug namhafter Architekt, welcher einige Jahre zuvor die Wohnüberbauung Alpenblick realisiert hatte. Stöckli setzte sich mit der Frage auseinander, wie Schulhäuser sich entwickeln und wie sie weitergebaut werden können – ein wichtiges Thema im damaligen internationalen Diskurs zum Schulhausbau.

2013/14 gewannen Marcel Baumgartner Architekten aus Zürich den Wettbewerb für die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses. In ihrem Entwurf verzahnen sich Altbau und Neubau: Die bestehenden Bauten wurden aufgestockt und neue Schulzimmer an den Ecken der Bestandsbauten «angedockt». Diese Verbindung von Alt- und Neubauteilen gelingt hier, weil die Architekten mit ihrem Erweiterungskonzept verschiedene Themen weiterentwickelten, die auch für Stöcklis Entwurf bezeichnend sind: Zum Beispiel wurden die von Stöckli für flexible Unterrichtsformen geplanten Mehrzweck-Bereiche in den Korridoren freigeräumt und weitere Klassenzimmer daran angeschlossen. Zudem wurde die historische Materialität und Farbigkeit (rote Ziegel, Beton, mittelbraune Holzfenster in Sipo sowie kräftig farbige Metalltüren) auch bei der aktuellen Erweiterung übernommen. Die Künstlerin Eva Pauli aus Zürich, welche bereits in den siebziger Jahren die Emaille-Türschilder entworfen hatte, wurde für die Türschilder des Umbaus wieder involviert.

Für ein Denkmal ist diese enge Verzahnung von Alt- und Neubau eher eine ungewöhnliche Lösung. Anbauten und Aufstockungen werden bei Schutzobjekten in der Regel sehr zurückhaltend eingesetzt und üblicherweise optisch und baulich deutlicher abgesetzt. Der hier gewählte – und in diesem Fall überzeugende − Weg zeigt, wie wichtig die Einzelfallbetrachtung in der Denkmalpflege ist.

Aktuelle Berichterstattung:

▪ Weiterbauen, in: Tugium 2021, 26-27.

▪ Werner Huber, Natürlich gewachsen, in: Hochparterre 10, 2021, 52−59.

▪ Dominique Knüsel, Originaler Ausdruck statt persönlicher Stempel, in: Karton 51, 2021, 8−10.

Fotografien: © Roland Bernath, Zürich

Gebaute Geschichte

Das Bommerhüttli im Hürital ist ein für diese Landesgegend seltenes Vielzweckbauernhaus, dessen Ökonomie- und Wohnteil in zwei Etappen 1668 und 1783 errichtet wurden. Spätestens seit 1813 bestand die ländliche Liegenschaft am Hüribach unter einem einzigen Dach aus Stall, Wohnhaus und Sägebetrieb. Die Sägerei befand sich unter dem südwestseitig verlängerten und bis heute erhaltenen Dachschild mit einem teilweise offenen und teilweise geschlossenen Werk- und Lagerplatz. Die bäuerliche Sägerei gilt als die einzige erhaltene des Tals.

Das Konzept für den nun erfolgten Umbau beinhaltete zur Hauptsache vier Punkte: Bereinigen – Bewahren – Ertüchtigen – Haus im Haus (Planung: Zumbühl & Heggli, Zug). Bereits 2009 wurde ein nordwestlicher Anbau entfernt. Die daraufhin der Witterung ausgesetzte nordwestliche Fassade und ihre wertvollen alten Balken werden nun neu durch zwei Klebedächer geschützt. In die als Einfamilienhaus konzipierte Liegenschaft wurde im grossräumigen Ökonomieteil zusätzlich eine Einliegerwohnung als Haus im Haus eingebaut. Die Instandstellung des Blockbaus beinhaltete unter anderem den Ersatz morscher und fauler Holzteile sowie den Wiederaufbau der unteren Scheunenwand mit den Futteröffnungen mit neuem Holz (Holzbauingenieur: Besmer Holzingenieure GmbH, Sattel; Holzkonservierung: Fontana & Fontana AG, Rapperswil-Jona). Der historische Ausbau des Wohnteils mit Türen, Täfer und Kachelofen aus dem 18. Jahrhundert inklusive Stubenfenster aus dem 19. Jahrhundert wurde sorgfältig renoviert und stilecht aufgefrischt (Holzbau: Henggeler & Iten; Nachbau und Ertüchtigung Fenster: Keiser Fensterbau, Oberwil). Die Nasszellen für beide Wohneinheiten befinden sich im additiv eingefügten Kubus im Stallteil, wodurch das historische Wohnhaus vor Installationen geschont werden konnte.

Das Bommerhüttli zeigt beispielhaft auf, wie ein historisch wertvolles Gebäude erneuert werden kann, ohne seine Identität zu verlieren. So wird es weiterhin die Kulturlandschaft des Hüritals prägen und bereichern.

Aktuelle Berichterstattung:

▪ Gebaute Geschichte – das Bommerhüttli im Hürital, in: Tugium 2021, 28-29.

▪ Ins legendäre Bommerhüttli im Hürital sollen Mieter einziehen, in: luzernerzeitung.ch (16.10.2019)

Fotografien: © Philippe Hubler Fotografie

Innenrestaurierung der Kapelle St. Elisabeth sowie Renovation und Umnutzung der Jägerhalle

Das Bauensemble des Schlosses Schwandegg entstand mehrheitlich im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Bekanntheit erlangte die Schwandegg durch den Naturheiler Karl Josef Arnold: 1839 ging aus dessen Heilbetrieb das «Curhaus Schwandegg» hervor, das als erstes Kurhaus im Kanton Zug gilt. 1900 wurde Schwandegg zu einem grossen Hotelbetrieb ausgebaut und im Hotelgarten 1908 die Jägerhalle erstellt: ein aus Rundhölzern konstruierter Fachwerkbau mit barockisierenden Zierelementen. 1916 ging das Schloss an die Hilfsgesellschaft Menzingen über, die den Betrieb 1918 als Kranken- und Rekonvaleszentenheim wiedereröffnete. Als in der Folge die Hauskapelle zu klein wurde, errichtete man 1938 die Kapelle St. Elisabeth als freistehenden Neubau. Im April 1991 übernahm die Priesterbruderschaft St. Pius X. die Liegenschaft.

In den Jahren 2019/2020 wurden die Jägerhalle und die Kapelle St. Elisabeth renoviert. Um die Jägerhalle ganzjährig benutzbar zu machen, wurde sie neu gedämmt. Die farbigen Glasfenster wurden restauriert und mit einem zusätzlichen Holzfenster ergänzt. Die Abdeckwände für die Innendämmung (verputzte Gipsfaserplatten) wurden in ihrer Farbigkeit und Strukturierung dem bauzeitlichen Wandaufbau nachempfunden (Farb- und Gestaltungskonzept: Olivia Fontana). Die originale Wandbespannung konnte unter der neuen Schicht erhalten werden. Das Holzwerk der Fassade wurde gereinigt, repariert und wo nötig teilweise ersetzt, die Verzierungen und Malereien nach Befund konserviert, hervorgeholt und restauriert oder je nach Situation neu gefasst.

In der Kapelle St. Elisabeth stand eine Innenrenovation an, da die Wände Schäden am Putz und starke Verschmutzungen zeigten. Die Sanierung wurde zum Anlass genommen, die ursprüngliche Farbigkeit des Kapelleninnern wiederherzustellen (Farbuntersuchung: Fontana & Fontana AG, Rapperswil-Jona). Die bunten Glasfenster mit Metallrahmen wurden bereits zur Bauzeit von der Glasmalerei Mäder & Co. aus Zürich angefertigt und nun auch wieder von derselben Firma restauriert und energetisch ertüchtigt.

Aktuelle Berichterstattung:

▪ Menzingen, Schwandegg, in: Tugium 2021, 48-50.

▪ Schloss Schwandegg in Menzingen: Ein verstecktes Bijou, das gepflegt wird, in: luzernerzeitung.ch (24.05.2019).

▪ Schloss Schwandegg in Menzingen: Ein Kraftort mitten in den Moränenhügeln, in: luzernerzeitung.ch (13.09.2020).

Fotografien: © Philippe Hubler Fotografie

Ein wohnliches Haus zum Spielen und Lernen

Das stattliche Schulhaus am nördlichen Dorfeingang von Oberwil wurde 1912 durch den namhaften Zuger Architekten Emil Weber errichtet. Es ist ein typischer Vertreter der in fortschrittlicher Reformarchitektur des Heimatstils entstandenen Schulhausbauten: Entgegen dem früheren Ideal des streng geschlossenen klassizistischen Baublocks ordnete Weber das Schulhaus im Dorfbild geschickt ein und wählte für das Projekt die ländlich-romantisierende Formensprache des Regionalismus.

Nach gut einem Jahrhundert Nutzung stand eine Renovation des Schulhauses an, wobei auch die barrierefreie Erschliessung ein wichtiges Ziel war (Planung: Roland Burkard, Zug). Da dem originalen Haupteingang eine Treppenflucht vorgelagert ist, wurde im Untergeschoss ein Fenster zu einer Tür vergrössert und so ein zusätzlicher, zentral gelegener Zugang geschaffen. Von hier erreicht man einen neu eingebauten Lift, der an der Stelle der ehemaligen Treppe der Wohnung des Hausmeisters alle Geschosse miteinander verbindet.

Es wurden zudem die Schulzimmer aufgefrischt: Die Parkettböden wurden rekonstruiert und die Täfer gemäss Befund der ersten Farbfassung aus den 1930er Jahren in einem lichten Grün gefasst. Da im Korridor von der historischen Ausstattung nur noch die Stuckdecke erhalten war, wurde an der Wand farblich eine Sockelzone ausgebildet, für die der Architekt zudem neue Garderobenelemente entwarf. Wie in den Klassenzimmern wurde auch im Äusseren eine farbrestauratorische Untersuchung durchgeführt. Statt im schweren Ockerton wie vor der Restaurierung strahlt der Putz wieder in einem warmen Beige − dem originalen Fassadenfarbton. Bei den neuen Holzfenstern orientierte man sich am gebrochenen Hellgrau der originalen Befensterung. Im Frühjahr 2021 konnten die Kinder von Oberwil ihre Schule erneut beziehen.

Aktuelle Berichterstattung:

▪ Ein wohnliches Haus zum Spielen und Lernen, in: Tugium 2021, 32-33.

Fotografien: Abb. 1: Amt für Denkmalpflege und Archäologie Zug, Sammlung Walter Nigg; Abb. 2−4: © Philippe Hubler Fotografie

Ein Bauernhaus im Wandel der Zeit

Das Bauernhaus Chamerstrasse 98 ist Teil eines bäuerlichen Ensembles in der Lorzen am westlichen Siedlungsrand der Stadt Zug. Der im Kern 1664/65 datierte Blockbau zählt zu den ersten Wohnbauten, die im 17. Jahrhundert im ehemals sumpfigen Ufergebiet zwischen Zug und Cham erstellt wurden. 1885 wurde das Wohnhaus Lorzen mit einem zweigeschossigen Dachstuhl versehen sowie aufwändig umgestaltet. Im Zuge dieses Umbaus erhielt das Gebäude sein bis heute prägendes Erscheinungsbild mit vielfältigen Zierformen im Schweizer Holzstil: Trauf- und Ortbretter sowie Fensterverdachungen mit ausgesägten Zierleisten, Holzbretter in Form von Eckpilastern sowie einen neuen Schindelschirm mit einer charakteristischen, hellgrünen Farbfassung.

Das unter Denkmalschutz stehende Objekt wurde 2020/21 umgebaut und saniert. Das Konzept sah den Einbau von zwei Wohnungen über jeweils zwei Stockwerke vor (Planung: Guntli Architektur GmbH, Baar). Damit die historische und sehr gut intakte Bausubstanz und Einrichtung entlastet werden konnte, wurde die Erschliessung in einem externen Treppenturm untergebracht. Der sehr hochwertige und repräsentative Innenausbau in Form von Parketten, Wand- und Deckentäfern sowie einzelnen Einbauschränken konnte fachgerecht aufgefrischt werden. Unter Verwendung der originalen Verschlüsse wurden auch die historischen Fenster nachgebaut (Fenster: Haupt AG, Ruswil). Für die Reparatur der äusserst feinen Schindelfassade musste speziell ein neues und sehr kleines Stanzmesser für die aussergewöhnlich dünnen, aber dicht verbauten Schindeln gefertigt werden (Zimmerei und Schindelschirm: Xaver Keiser Zimmerei Zug AG). Das professionelle Farbkonzept (Fontana & Fontana AG, Rapperswil-Jona) orientiert sich stark an der historischen und bis vor Kurzem noch anhaftenden Farbigkeit aus dem 19. Jahrhundert. Ein vorzügliches Zeugnis der gehobenen bäuerlichen Wohnkultur des 19. Jahrhunderts konnte so wieder zum Leben erweckt werden.

Aktuelle Berichterstattung:

▪ Zug, Chamerstrasse 98, Wohnhaus, in: Tugium 2021, 60-61.

▪ Hingeschaut: Umgebaute Bauernhaus in Zug ist Leuchtturmprojekt , in: luzernerzeitung.ch (08.10.2021).

Fotografien: © Oliver Guntli

Gesamtsanierung des Kleinschulhauses im «Manhattan von Cham»

Das 1968/69 erbaute Kleinschulhaus ist Teil der Hochhaussiedlung Alpenblick, die ab 1961 durch den Zuger Architekten Josef Stöckli entworfen und in Etappen bis 1971 realisiert wurde. Die Wohnüberbauung mit Schulhaus gehört als erste Hochhaussiedlung des Kantons Zug zu den wichtigsten Zeugen der Nachkriegsmoderne. Ursprünglich als Kindergarten und Schulhaus für das erste Schuljahr der Kinder der Siedlung Alpenblick errichtet, dient das Kleinschulhaus heute als Sonderschule der Gemeinden Cham und Hünenberg. Der Bau folgt der klaren und strengen Fassadengliederung sowie der reduzierten Materialwahl der Hochhäuser.

Bei der nun erfolgten Gesamtsanierung des Schulgebäudes (Ausführung: Norag AG, Cham) konnten die für die 1960er Jahre typischen Ausstattungselemente und Oberflächenmaterialien aus der Bauzeit weitgehend erhalten bleiben, so das Sichtbacksteinmauerwerk (Sidlerbau AG, Hagendorn), die Eingangs- und Innentüren sowie die Garderoben und Sitzbänke in der Eingangshalle (Ennetsee-Schreinerei AG, Cham), der geschliffene Kunststeinboden und die Kunststeinlavabos in den Klassenzimmern (Breitenstein AG, Zug), aber auch die Trennwände in den Nasszellen. Einzelne Backsteine mussten ersetzt und Fugen stellenweise erneuert werden. Die Fenster wurde detailliert nachgebaut (Keiser Fensterbau, Oberwil). Aus bautechnischen Gründen wurde eine Deckenverkleidung durch graue Holzwolle-Akustikplatten ersetzt und neue, grünmarmorierte Linoleumböden installiert. Alles wurde vom bauzeitlichen Material- und Farbkonzept übernommen oder stimmig daran angepasst. Der Weg zum Schulhaus sowie der kleine Platz davor wurden mit Waschbetonplatten gemäss Originalausführung wiederhergestellt.

Dank konstruktiver, einfühlsamer und engagierter Zusammenarbeit von Gemeinde, Architekt, Handwerkern und Denkmalpflege konnte ein Stück herausragende Architekturgeschichte sowie ein bauhistorisches Schmuckstück auf vorbildhafte Weise sanft saniert und zeitgemäss weiterentwickelt werden.

Aktuelle Berichterstattung:

▪ Kleinschulhaus im «Manhattan von Cham», in: Tugium 2021, 22-23.

Fotografien: Abb. 1: © Flying Camera, Baar, Beat Krähenbühl; Abb. 2−4: © Belight - Britta Kapitzki Photography, Rotkreuz

Ein neues Kleid für alte Mauern

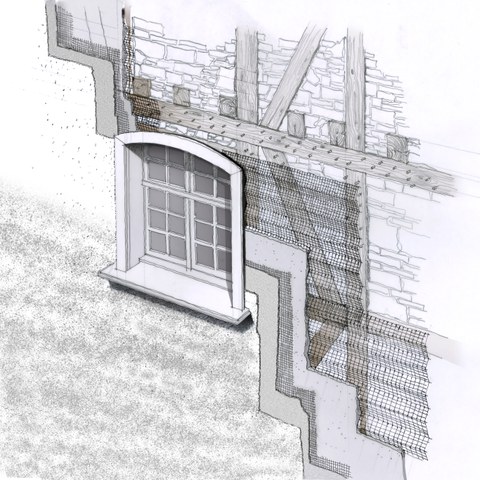

Das Kapuzinerinnenkloster steht oberhalb der Altstadt von Zug. Der Konvent, also das Klostergebäude der Ordensgemeinschaft, stammt von 1608, früheste Gebäudeteile datieren von 1580. Über vier Jahrhunderte hinweg wurde die Anlage erweitert und umgebaut. Weil der zuletzt um 1900 instand gestellte Fassadenputz an den vier Hauptfassaden nicht mehr ausreichend haftete, wurde zwischen 2018 und 2019 eine Sanierung nötig (Planung: Hegglin Cozza Architekten AG, Zug). Da der gesamte Putz bis auf das Fachwerk abgenommen werden musste, kamen spannende Funde zum Vorschein. So wurden zwei historische Farbfassungen von 1608 und 1744 auf dem Fachwerk entdeckt. Zudem waren einige der Fensterbretter nicht wie erwartet bei der letzten grösseren Sanierung neu erstellt worden, sondern aus dem Brustriegel – dem Querholz im Fachwerk – gearbeitet. Sie stammen somit von 1608 und konnten erhalten werden (Zimmermannsarbeiten: Xaver Keiser Zimmerei AG, Zug).

Der neue Putzaufbau ist rein mineralisch. Der Grundputz hat einen Perlitzuschlag, danach folgen ein Kalkputz und ein ungestrichener Wormserputz als Deckputz. Der Wormserputz wird charakterisiert durch eine lebhafte Oberfläche und gleicht somit Unebenheiten besser aus (Putzarbeiten: Urban Fuchs Bau AG, Zug). Die Steinrahmen der Türen und Fenster wurden sorgsam saniert (Steinrestaurierung und Beratung: Restaurierungsatelier Josef Ineichen, Rupperswil). Da der vor etwa 100 Jahren aufgebrachte und jetzt rekonstruierte Wormserputz für die äussere Erscheinung des Gebäudes äusserst prägend ist, orientieren sich nun auch die frischen Farben der Fenster und Fensterläden an dieser Zeit und erstrahlen in hellem Grün (Maler Matter AG, Baar). Die Sanierung hat in der Fachwelt viel positives Echo ausgelöst und im Jahre 2021 beim Schweizer Preis für Architektur und Handwerk «Putz und Farbe» die Silbermedaille gewonnen.

Aktuelle Berichterstattung:

▪ Silberne Auszeichnung für die Sanierung des denkmalgeschützten Klosters Maria Opferung in Zug, in: Tugium 2021, 19-20

▪ Ein neues Kleid für alte Mauern, in: Tugium 2020, 129-138.

▪ Kloster Maria Opferung, Zug Schweizer Preis für Putz und Farbe, in: Espazium (27.10.2021).

Fotografien: © Beni Sutter, Zug; Zeichnung: © André Bollinger, Niederlenz